循環器・呼吸器外科

一部術中・術後の写真がありますので苦手な方はご遠慮ください。

短頭種気道症候群

短頭種気道症候群とは、短頭種において気道の狭窄により生じる進行性の一連の症状です。

短頭種と言うとパグやフレンチブルドッグが思い浮かびますが、シーズーやチワワも含まれます。

原因

短頭種では鼻腔狭窄、軟口蓋過長は先天的に持つことが多いです。

気道が狭いため吸気努力が継続し、二次的に喉頭室外反、気管虚脱を引き起こします。

重度の症例では喉頭虚脱に進行したり、気管虚脱により呼吸困難となります。

症状

軽度な症例ではいびきをかいたり、グーグー音がしたりします。

気管虚脱に進行すると、ガチョウ様の「ガーガー」音のする、特徴的な呼吸音であるストライダーが聞こえます。

熱中症の発生するリスクも高いので夏は注意が必要です。

慢性的な吸気努力により逆流性食道炎が起きて消化器症状の原因となることもあります。

診断

身体検査時に、鼻腔の狭窄の有無を確認します。

レントゲン検査では、気管虚脱の有無や喉頭を観察します。

軟口蓋や喉頭の観察は最終的には、鎮静下で確認します。

不要な麻酔を避けるため、手術時に同時に観察することがほとんどです。

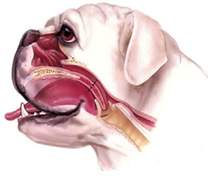

鼻腔狭窄

軟口蓋が長く、分厚いため、喉頭部分を覆っており息が吸いづらい状況になっています。

軟口蓋過長

気管虚脱

治療

短頭種の中でも、フレンチブルドッグやパグ、ブルドッグは年とともに重症化しやすいです。

短頭種気道症候群は気道狭窄による進行性の疾患で、二次的な併発疾患により呼吸困難に陥ったり、熱中症になりやすくなります。

気道が広がれば吸気努力が改善し、進行を抑制できるので早期の手術が教科書的には推奨されています。

手術内容は症例の重症度により異なりますが、早期の段階であれば外鼻孔拡張術、軟口蓋過長の整復を行います。

喉頭小嚢外反も併発している場合は切除します。

去勢・避妊手術の際に同時に行うこともできるのでご相談ください。

治療前

治療後

過長した軟口蓋を切除します。

治療前(軟口蓋過長)

切除後粘膜面を並置し縫合しました。

軟口蓋過長により喉頭が覆われていましたが、見えるようになりました。気道狭窄が改善し、吸気努力が改善します。

治療後

喉頭麻痺

原因

喉頭とは気管への入り口で、喉の部分になります。

喉頭を動かす筋肉の神経に麻痺が起きると、喉頭が広がらなくなり息を吸うのが困難になります。

原因ははっきりと分かっていないですが、喉頭反回神経の障害や、全身性の神経疾患の一症状としても起きると考えられています。

喉頭

内視鏡所見(正常)

正常であれば吸気時に喉頭が開口し、息を吸うことができます。

症状

興奮時に症状が出やすく、吸気努力(息を吸うのが困難)が見られます。

そのまま放置すると、呼吸困難になったり高体温で熱中症になることもあります。

大型犬での発症が多いので、同様の症状がみられる際は注意が必要です。

診断

犬種や特徴的な症状(ストライダー)から疑います。

確定診断は、鎮静下で喉頭を観察し吸気時の不動や内反を確認します。

喉頭麻痺の原疾患として胸腺腫のこともあるので、レントゲン検査も行います。

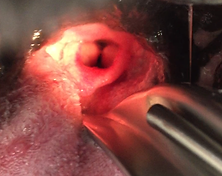

内視鏡所見(呼気時)

喉頭麻痺の症例。この症例は頭蓋内疾患からの二次性の喉頭麻痺でした。

吸気時にもかかわらず喉頭がほとんど開いていません。

上の写真と比べると分かりやすいです。

内視鏡所見(吸気時)

治療

軽度であれば内科的な治療で改善しますが、基本的には進行性の疾患なので手術が推奨されています。

原疾患がある場合はその治療を行います。特発性喉頭麻痺の場合は手術適応になります。

術式は当院では片側披裂軟骨側方化術を行っております。

喉頭が広がらないため息を吸うのが困難になっているので、縫合糸により披裂軟骨を牽引し喉頭を広げます。

動脈管開存症(PDA)

幼齢の犬で多い先天性心疾患です。

先天性心疾患の中でも多く見られます疾患です。

原因

動脈管は胎生期に肺動脈と大動脈を繋ぐ役割を果たしていますが、生後2~3日で退縮します。

しかし退縮せずに開存したままになっている状態が動脈管開存症です。

症状

無症状のこともありますが、成長不良や運動不耐性、発咳などが見られます。

診断

聴診では、左心基底部を最強点とする連続性雑音が聴取されます。

確定診断は、エコー検査で行います。

エコー検査では、心基底部短軸断面像で肺動脈分岐部付近から肺動脈弁に向けて流れる短絡血流を確認します。

動脈管から肺動脈弁に向けて流れるモザイクパターンが確認されます。

連続波ドプラでも連続性の血流が確認され、動脈管開存症と診断しました。

エコー検査

治療

血管の短絡を閉じなければならないので、外科治療が必要になります。

進行性の疾患であるため、無症状でも早期の手術が推奨されています。

進行すると、アイゼンメンジャー症候群という状態になり原則手術禁忌となります。

手術できる体型に発育するまでは内科的治療で管理します。

手術手技は当院では、血管結紮術(直接法、ジャクソン法)を行っています。

基本的には手術後は投薬などの治療は不要となり定期健診のみで大丈夫となります。

インターベンションによるコイル法を希望される場合は、適切な二次施設に紹介させて頂きます。

手術所見(結紮前)

動脈管を剥離後。

結紮後

動脈管を結紮することで、肺動脈から大動脈への血流の短絡が改善します。

心膜切除

心臓を覆う心膜内に心嚢水が貯留し、心臓を圧迫する病態を心タンポナーデと言います。

心嚢水貯留において、心膜切除の治療について説明します。

原因

心嚢水貯留は、腫瘍や特発性に、心臓と心膜の間に漿液や血液が貯留します。

心嚢水の貯留により、右心系が拡張できず虚脱した状態になることを、心タンポナーデと言います。

心タンポナーデになると、全身の循環が悪化し急変することもあります。

症状

失神や運動不耐性が見られます。

診断

エコー検査で、心嚢水の貯留や右心系の虚脱の有無を確認します。

レントゲン検査では、中等度に貯留してる場合は心陰影の球状の拡大が確認できます。

心臓と心膜の間に心嚢水が貯留しています。

エコー検査

心臓が球状に拡大しています。

レントゲン検査

治療

心タンポナーデが確認される場合は、早急に心膜穿刺により心嚢水抜去します。

抜去しても心嚢水貯留を繰り返し、QOLの低下がみられる場合は、心膜切除を考慮します。

心膜切除を実施することにより、心タンポナーデを回避する事ができ、全身状態の改善がみられる可能性があります。

根治というよりも緩和的な処置にはなることが多いので、飼い主さまとよく相談したうえで治療方針を決定していきます。

心膜を切除し、心嚢水による心臓の圧迫を解除します。

手術所見

肺葉切除